皆さんこんにちは、たびブロガーのmiyaです。

本日は、東京都江戸川区にある「葛西臨海水族園」について紹介させていただきます。

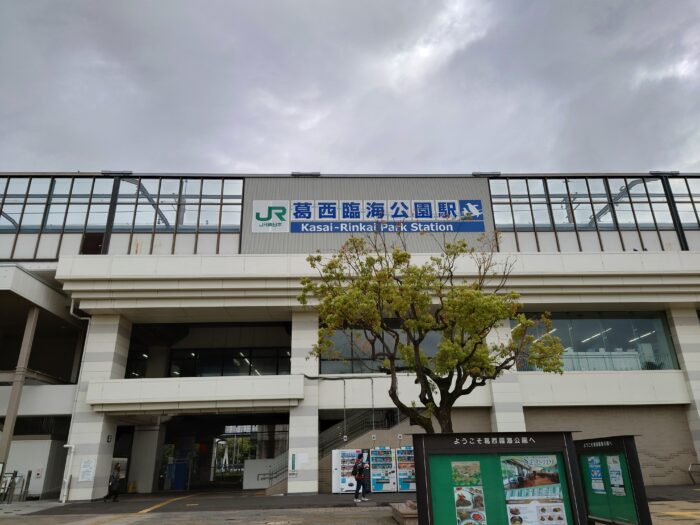

葛西臨海公園の敷地内にあり、葛西臨海公園駅からすぐということでアクセス良好です。

国内最大級のペンギン展示場や、世界の7つの海から集められた約600種の海の生き物を見ることができます。

メインは、たくさんのマグロが泳ぐ巨大水槽ではないでしょうか?

2015年にマグロが大量死してしまいましたが、2022年現在はマグロたちが元気に泳ぐ姿をご覧になれます。

今回は、連れの佐藤さんと一緒に葛西臨海水族園の魅力について紹介していきます。

基本情報

| 住所 | 東京都江戸川区臨海町6丁目2−3 |

| 営業時間 | 9:30~17:00(最終入場16:00) 水曜休園日 |

| 料金 | 一般 700円 中学生 250円 65歳以上 350円 無料開園日:5月4日、10月1日、10月10日 |

| 駐車場 | あり(葛西臨海公園) |

| 公式 HP | https://www.tokyo-zoo.net/zoo/kasai/ |

アクセス

電車

JR京葉線 葛西臨海公園駅から徒歩5分

バス

東京メトロ東西線「葛西」駅から都バス(葛西21)に乗車し、「葛西臨海公園」下車

東京メトロ東西線「西葛西」駅から都バス(西葛20乙)に乗車し、「葛西臨海公園」下車

都営新宿線「船堀」駅から都バス(西葛26)に乗車し、「葛西臨海公園」下車

都営新宿線「一之江」駅から都バス(臨海28甲)に乗車し、「葛西臨海公園」下車

などがあります。

バスは他にもあります。

駐車場

葛西臨海公園には、第1駐車場と臨時で第3駐車場があります。

行楽シーズンの休日は、駐車場が大変混雑し、長時間お待ちいただく場合がございます。

観覧車の近くに第1駐車場があります。

普通車

1時間まで300円

以後20分まで毎に100円

月~金 入庫後12時間最大料金 1200円

詳しくはこちら 引用元:葛西臨海公園HP

今回は電車でアクセスしました。

今回は、佐藤さんと進めていきます。

皆さんはじめまして!

佐藤っていうねん!

miyaさんと葛西臨海水族園についての魅力を伝えていくで!

葛西臨海公園駅内がすでに水族館やないか。

これなら、葛西臨海水族園のことを知らない人でも知るきっかけになるだろう。

駅を出たらすぐに葛西臨海公園に入ることができます。

観覧車が見えるやんけ!

miyaさん一緒に乗ろか!

また今度な。

(;_;)

雲行きが怪しいけど、水族館は天気や季節の影響を受けないのがいいね。

そうやな。

さらに、水族館はデートに向いてるんやろ。

館内は、空調が効いていて汗をかかず、薄暗いから、自分や相手の表情などを気にしなくていいんやで。

あらゆる生き物がいて話のネタに困らないってのもええな。

入場券は現地でも購入できますが、混雑により時間がかかることがあります。

事前にホームページからオンラインチケットの購入をおすすめします。

入場券を購入後、ガラスドームから水族園内に入ります。

特徴的なおしゃれな形をしています。

ガラスドームの周りには水があるので、時間によっては噴水が見られます。

虹がかかることもあります。

園内の様子

朝9:30の開園と同時に訪問したためか、客層は子供連れの家族が多かったです。

落ち着いて見学できるというよりは、にぎやかで楽しい雰囲気でした。

ガラスドームがある階が3Fなので、2F、1Fと順に見学していきます。

2Fには案内カウンター、情報資料室、レクチャールームなどがあります。

メインは1Fだと思われます。

1Fに着きました。

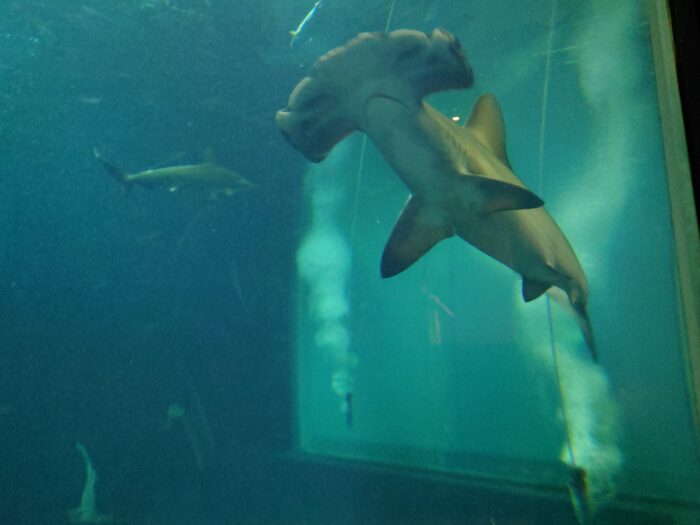

目の前に巨大水槽が待ち構えており、複数の魚が泳いでいます。

ハンマーヘッドシャークおるやん。

おぉホントだ。

頭がハンマーの形をしているな。

なんでこんな頭になったんだろう?

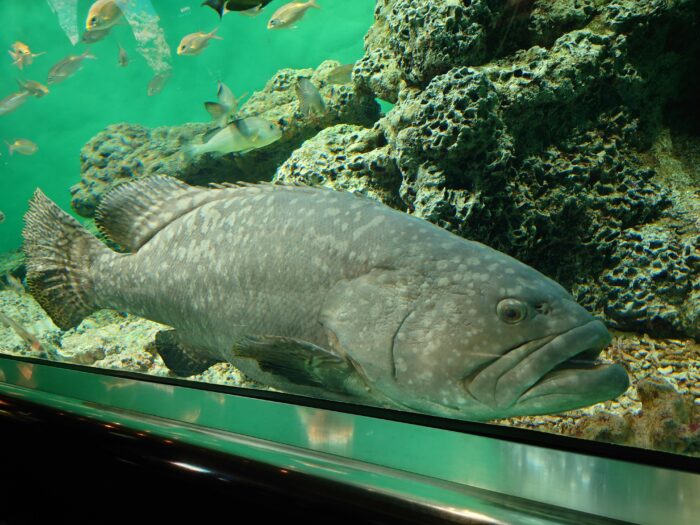

世界の海

巨大水槽の次は世界の海にいる魚たちをご覧いただけます。

ちょい待ち!

1匹場違いなサイズの魚おるやん!

なんだこの魚!

同じ水槽の他の魚と比べて大きすぎる!

行けばすぐわかるので、皆さんにも実際に見てほしいです。

他にも何個も水槽があり、色鮮やかなきれいな魚を見ることができます。

きれいな魚がたくさんいるな。

名前が書かれているけど知らないのばかりで覚えるのも難しそうだな。

確かに覚えられる気がせえへんな。

さかなクンだったら見ただけでわかるんやろなー

さかなクン神っ!

水槽を順番に見ていくと明るい水槽や、暗い水槽があります。

グレートバリアリーフを再現した水槽は、ひときわ明るいです。

太陽光が降り注ぐ、サンゴ礁が広がる浅い海を再現しており、たくさんの光はサンゴの飼育に欠かせません。

サンゴの体の中には、小さな藻類が共生し、これらが光合成によってつくる栄養がサンゴの成長を支えています。

ウィーディシードラゴン

タツノオトシゴっぽいのがおるやんけ。

でもなんかちょっと違うな。

”ウィーディシードラゴン”だってさ。

これ、泳いでるんか?

体を動かしていないのに移動してるやん。

流されているもしくは、ただよっているように見えるな。

解説によると、透明なひれを盛んに動かしているそうだよ。

わかりづらいかも・・・

ウィーディシードラゴンは、オーストラリア南部の海に生息するヨウジウオの仲間です。

オスが卵をお腹につけて、ふ化するまで保護します。

葛西臨海水族園は、日本で初めてウィーディシードラゴンの育成に成功しました。

生まれた子供は全長約3cmですが、現在では15cmを超えるまでに成長しています。

深海の生物

青く澄んだ熱帯の海でも水深200mを超えると太陽の光が全く届かなくなります。

最も深いところでは、11,000mまで続く、真っ暗な深海の世界の始まりです。

実は、水深200mを超える深海は、海の体積の95%を占めます。

温度

深く潜るにつれ、水温はどんどん低くなります。

熱帯の海でも水深1,500mあたりになると、水温は2~3℃で一年中ほとんど変わりません。

水圧

深い場所では上部の水の重さがのしかかります。

水深10,000mでは、指の爪ほどの面積に約1トンの圧力がかかります。

なので、私たちが深海について知っていることはいまだわずかなのです。

オオグソクムシ

深海といったらグソクムシだな。

キモかわいくて有名だね。

目がカッコいいんやで!

タカアシガニ

いやでかいな!

アンガールズ田中がやるカニのものまねはタカアシガニのことやろな。

(サイズ的に)

深海生物の不思議

深海には赤い体の生き物がたくさんいます。

こんな派手な色では目立ってしまい、外敵に見つかってしまいそうです。

しかし、深海では赤い体は赤く見えません。

太陽の光は深海では青色の成分だけになり、赤い成分は海の浅いところで吸収されてしまいます。

この青色の成分の光で赤色を見ると黒く見えるため、まったく目立ちません。

生き物を深い海から急に海面まで引き上げると、水圧や水温の変化で生き物に大きなダメージを与えてしまいます。

そこで、できるだけ浅いところで生き物を採集する工夫をします。

例えばキンメダイは夜間、エサを求めて浅場にやってきたところを狙って釣ります。

また、深海と海面の水温の差が小さくなる冬が採集のベストシーズンです。

かけていません。

大きな水槽に圧力をかけるには、たくさんの機械が必要です。

そこで、金属でできた小さな圧力水槽を用いて深海の生物に水圧をかけて、そのあと徐々に圧力を下げていきます。

いよいよ葛西臨海水族園の目玉であるだろうマグロ水槽に向かいます。

マグロ

なんか水槽に黄色いテープが貼られているやん。

このテープなんだろね?

2015年に起きたマグロ大量死と関係あるのだろうか。

調べてみたら、マグロが水槽に衝突するのを防止するテープらしい。

でもすでに剝がされたようなんだけどなぁ・・・

きっとまた復活したんやで。

人間にとっては鑑賞しづらくなるだろうが、マグロファーストってことでオッケーやろ。

うんうん。

たくさんのマグロが泳いでおり、なかなか動きが速いのできれいに写真が撮れません。

この水槽には、クロマグロの他にも、スマ、ハガツオなどもいます。

尾びれをうまく使って方向転換しています。

マグロの肌って銀色の部分が想像以上に光っており、折り紙の銀色そのまんまです。

観覧席がありますね。

休憩しながらマグロの遊泳を見られるのが素晴らしいです。

ペンギン

屋外にはペンギンがいます。

4種類のペンギンが飼育されていて、フンボルトペンギン、イワトビペンギン、フェアリーペンギン、オウサマペンギンがいます。

写真内の泳いでいるペンギンは全てフンボルトペンギンで、国内で最も飼育されているペンギンです。

ペンギンいすぎやろ!

全ペンギンに名前がついているんやろか?

国内最大級のペンギン展示施設なので、確かに数が多いね。

全ペンギンに名前があるかはわからないけど、ペンギンの羽に輪っかがついていてペンギンごとに色が違うね。

判別はしてそう。

飼育員は、全ペンギンの名前と性格を覚えなあかんとかだったら大変すぎやろ。

それができたらお見事と言わざるを得ないわ。

階段の下からは水槽内のペンギンの様子を観察できます。

東京の海

伊豆七島の海

小笠原の海

日本にもこんなきれいな魚が住んでいるんやな

なかなか行く機会がないから知らなかったよ。

今度、島にも行ってみたいな

階段を上がるとバックヤードが見れます。

バックヤードとは、普段見ることができない水族館の裏側のことです。

水族館によっては、バックヤードツアーを開催しているところもあります。

レストラン「シーウィンド」

メニュー左上に”まぐろカツカレー”ってあるやん。

使っているマグロってもしや・・水族園・・・

言わなくていいよ!

食べづらくなるから。

淡水生物館

水族園内を見学し終わったら再び3Fに上がり、ガラスドームを出ます。

チケット売り場まで戻る途中に右折する場所があるのでそちらに行きます。

緑あふれる、昔懐かしいような風景が広がっています。

淡水生物館の入口がありました。

館内はこぢんまりとした落ち着ける空間となっています。

昔ながらの水辺が再現されています。

アズマヒキガエルがいますね。

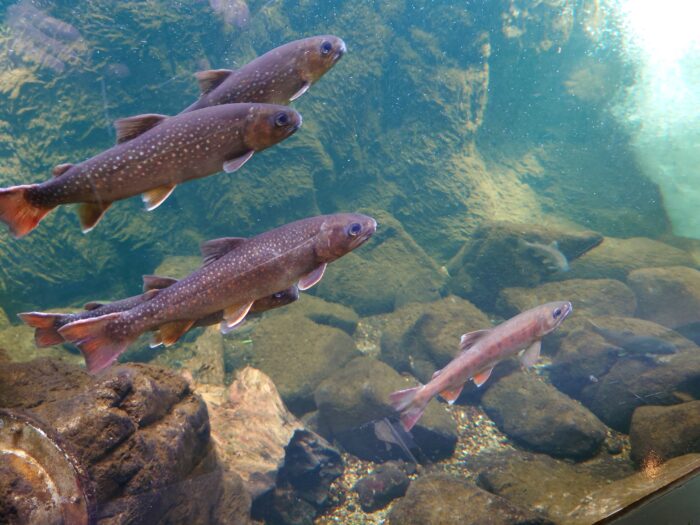

こちらは上流のきれいな川でしょうか?

ニッコウイワナがいます。

都市化の影響

都市化が進むことで水辺が埋め立てられ、田んぼがなくなり、生き物がいなくなってしまったという内容が書かれています。

田んぼ、池、川、湿地などの水辺には、イモリやカエル、トンボやゲンゴロウなど様々な生き物が暮らしています。

しかし、都市化に伴い水辺は次々と開発され、川の護岸改修や田んぼの整備により、多くの生き物の生活場所が失われました。

確かにこれは非常に難しい問題やな。

わいが子供の頃は川や田んぼで魚などの生き物をとって遊んでいたんだがな。

最近は、子供たちが外で生き物をとって遊んでいる様子をあまり見ないかも。

やっぱ生き物自体が減ってるということも関係しているかもね。

都市化しているのは人間だから、人間中心になるのはまあわかるな。

それでも我々にできることがないか考えた結果、葛西臨海水族園ではある取り組みをしていました。

次は、その取り組みについて見ていきましょう。

葛西臨海水族園の取り組み

- 教育活動

学校団体向けの教育プログラムなどを実施し、生き物の魅力を子供たちに伝えています。生き物をじっくり観察し、ふれあい、自分で体験すると、さらに生き物の魅力を感じることができます。 - 「東京めだか」の保全活動

昔から東京にいるミナミメダカを東京めだかと名付け、保全に取り組んでいます。そのため、都内のめだかの生息状況を調査しています。

東京めだかだと確認出来たら、生息地の保全に協力し、またその個体群の飼育や繁殖を行っています。 - イモリの保全活動

東京ではアカハライモリがほとんど見られなくなっています。アカハライモリを守るため、都内で見つけた保全地で生息状況を調べ、繁殖場を整備し、産卵や幼生の生育状況を確認しています。講習会や野外体験活動を通して、イモリの現状やこういった活動を伝えています。

淡水生物館に来たことで、水辺を守るために何ができるか考えるきっかけができました。

例えば、食器を洗う際に油分をできるだけ排水溝に流さないようにするなど、小さなことから始めてみたいと思いました。

皆さんも何か思いつくことがあったら小さなことでもいいので始めていただけると幸いです。

小さな積み重ねが大きな結果を生むと信じています。

見学時間は、水族園と淡水生物館合わせて1時間30分ほどでした。

最後まで見てくれてほんまにありがとうな。

ちょっそれ私のセリフ!

最後までご覧いただきありがとうございます。

コメント